Geopolítica

Guerras da “democratização” neocolonial – Os maus, os bons e os vilões

Nas questões da guerra como nas da paz, o voluntário atraso no reconhecimento do erro ou da mentira é quase tão importante, para a manipulação das consciências, como a deturpação dos fatos, pelo que só ligando os acontecimentos e dando-lhes alguma continuidade é possível uma clarificação do quadro global onde se inserem.

Por Jorge Seabra*

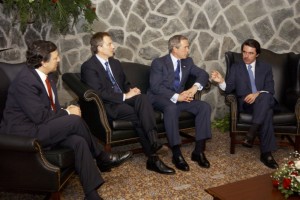

Como foi referido num editorial no Portal AbrilAbril do passado mês de julho, a comissão presidida por John Chilcot para esclarecer o papel do governo do Reino Unido e de Tony Blair no desencadear da guerra de 2003 contra o Iraque, concluiu que esta só foi desencadeada porque havia uma forte vontade dos EUA para a fazer, sem haver provas da existência de armas de destruição maciça (ADM), principal razão invocada para a agressão, violando-se assim os princípios da legalidade internacional e a carta da ONU.

Blair, então primeiro-ministro, justifica-se agora com “informações erradas” que teriam levado à decisão, o que, embora pouco credível (há documentos que provam que tudo estava “cozinhado” com muitos meses de antecedência), deveria levar a uma investigação sobre o controle das agências de informação dos EUA e da Grã-Bretanha, uma vez que é o próprio ex-primeiro-ministro britânico a reconhecer que elas podem estar na origem de guerras injustificadas, causadoras de milhares de vítimas inocentes.

Mais recentemente, a 14 de setembro deste ano, a Comissão dos Negócios Estrangeiros da Câmara dos Comuns da Grã-Bretanha publicou um outro relatório, desta vez sobre a participação do governo de David Cameron na guerra da Líbia, que abre com o seguinte sumário:

“Em março de 2011, o Reino Unido e a França, com o apoio dos Estados Unidos, lideraram a comunidade internacional numa intervenção na Líbia para proteger civis de ataques pelas forças leais a Muammar Kadafi. Esta política não foi devidamente apoiada por uma rigorosa informação. Em particular, o governo falhou em identificar que a ameaça aos civis era exagerada e que os rebeldes incluíam um número significativo de elementos islamistas. No verão de 2011, a intervenção limitada à proteção de civis foi oportunisticamente alterada para uma política de mudança de regime. Esta política não foi acompanhada por uma estratégia de remodelação e apoio da Líbia pós-Kadafi. O resultado foi o colapso econômico e político, a guerra intermilícias e intertribal, a crise humanitária e de refugiados, o espalhar de armas do regime de Kadafi pela região e o crescimento do Estado Islâmico (ISIL) no Norte de África. Embora a decisão tenha sido tomada pelo National Security Council, o então primeiro-ministro, David Cameron, foi o responsável final pela falha no desenvolvimento de uma estratégia coerente na Líbia.”

De comum, nos dois relatórios, a «má informação» dos governos que terão levado a decisões erradas que agora se reconhecem como tal, e a responsabilização dos dois primeiros-ministros pelo envolvimento militar que podia ter sido evitado.

Para além de nada ter acontecido aos agora “oficialmente” responsáveis por estas guerras, também “oficialmente” reconhecidas como evitáveis, torna-se difícil compreender a contínua falha de “informação” dos governos de Sua Majestade, surdos ao protesto de mais de um milhão de pessoas que manifestaram a sua oposição à agressão do Iraque, voltando a cometer em 2011 os mesmos erros de 2003.

Mas se as decisões se basearam em informações falsas, não se pode deixar de questionar a reação dos governantes britânicos e dos EUA quando as informações que receberam eram corretas e verdadeiras.

De fato, foram conhecidas pressões e chantagens para calar todos os que pudessem criar dificuldades aos governos que queriam desencadear a guerra contra o Iraque, o que levou até ao suicídio de um cientista, David Kelly, acusado de ter passado à BBC informações “inconvenientes”.

Também nos EUA, o escândalo desencadeado pela exposição pública de Valerie Plame, agente encoberta da CIA no Oriente Médio, ilegalmente denunciada por funcionários do próprio governo, pôs a nu as pressões exercidas sobre o marido, Joseph Wilson, diplomata enviado ao Niger, que sempre negou a venda, por este país, de material radioactivo ao Iraque, pondo em causa a “narrativa” oficial de Bush e de Blair. Esta rocambolesca mas verídica história, que mais parece ficção, inspirou o filme Fair Game, com Naomi Watts e Sean Penn.

Também as declarações de Hans Blix, chefe da missão da ONU encarregada de investigar a existência de armas de destruição maciça no Iraque, retratam bem o espírito belicista da administração americana, surda a qualquer argumento que contrariasse uma intervenção militar feita “com ou sem o acordo da ONU”, como então declarou o presidente Bush. Blix refere, a esse propósito, a esclarecedora resposta do então Secretário da Defesa, Donald Rumsfeld, à sua recusa em reconhecer a existência de armas de destruição maciça: “A ausência de evidência não é uma evidência de ausência!”.

Foi com este tipo de falaciosos argumentos – a que não faltou uma dramática encenação feita pelo general Colin Powell na ONU, com mapas apontando a localização das ADM no Iraque, que depois se provou não existirem – que as mais altas instâncias governamentais americanas e britânicas desencadearam uma guerra, ilegal, ilegítima, fundamentada em mentiras, que destruiu um país soberano e laico, dos mais desenvolvidos da região.

O processo foi repetido depois, com pequenas variantes, na Líbia e na Síria, onde Hillary Clinton, segundo a historiadora Diana Jonhstone, também teve as maiores responsabilidades, repetindo o papel que já tinha tido na destruição da antiga Iugoslávia.

O relatório Chilcot (como o da Câmara dos Comuns sobre a Líbia), refuta também, em absoluto, a ideia de que era impossível prever as desastrosas consequências que o derrube do regime existente iria causar, afirmando que “foram explicitamente identificadas antes da invasão”.

Em resposta a estas acusações, Blair balbuciou hipocritamente que tinha sido a decisão mais dolorosa da sua vida, “mais do que alguém pode saber ou imaginar”, mas que “continua a acreditar que foi a decisão correta», e que, apesar de tudo, “o Iraque está melhor sem Saddam”.

Contudo, dados coligidos pelo Instituto de Psiquiatria do Kings College, de Londres, publicados pela prestigiada revista médica Lancet, mostram que, só entre 2003 e 2010, se verificaram 1003 ataques de bombistas suicidas que causaram 12.284 mortos civis iraquianos. Seis anos depois, o número, naturalmente, aumentou muito. E uma vez que antes da intervenção não se tinha verificado um único atentado deste tipo, e se a isso se juntar toda a destruição causada pela invasão do país por potências estrangeiras e pelas disputas religiosas e tribais por ela desencadeadas, torna-se difícil acreditar que, depois da generosa “ajuda” dos americanos e britânicos, o Iraque se tenha tornado um lugar melhor.

De resto, a sinceridade do “Ocidente” em defender a paz e os direitos humanos na região, pôde também ser avaliada pela vontade, mostrada pela Ministra dos Negócios Estrangeiros da França, Michèlle-Alliot Marie, de abafar a revolta popular na Tunísia que deu início à chamada “Primavera Árabe”. A diligente ministra francesa, então em férias na casa de praia de um grande investidor tunisino, prontificou-se de imediato a enviar 500 policiais franceses para reprimir as manifestações que acabaram por levar ao derrube e fuga do ditador Ben Ali, mostrando um embaraçante amor pela democracia do “cassetete”.

De resto, no relatório da Câmara dos Comuns sobre a guerra na Líbia (pags.10 e 11), cita-se um documento do Departamento de Estado dos EUA onde consta o relatório de uma conversa entre Sidney Blumenthal, conselheiro e analista da então Secretária de Estado Hillary Clinton, com os serviços secretos franceses, em que se elencavam os objetivos do então presidente de França, Sarkozy: “A) – O desejo de ter uma maior coparticipação na produção de petróleo líbio; B) – Aumentar a influência francesa no Norte de África; C) – Melhorar a sua (Sarkozy-N.A.) posição na política interna francesa; D) – Possibilitar aos militares franceses uma oportunidade de reassumir a sua posição no mundo; E – Afastar as preocupações dos seus conselheiros sobre planos a longo prazo de Kadafi de suplantar a França como poder dominante na África Francófona.”

Ficamos assim esclarecidos, pelos próprios, sobre o tipo de “direitos humanos” que o governo da França, (como os dos EUA e do Reino Unido) procuravam alcançar com a guerra na Líbia.

Num sentido contrário ao dos dois relatórios britânicos, e como foi também noticiado em agosto pelo Portal AbrilAbril, o chamado Tribunal Penal Internacional para a antiga Iugoslávia – TPII (criado no âmbito da ONU para branquear a agressão da OTAN), acabou por absolver o então presidente desse país, Slobodan Milosevic, de qualquer crime de guerra, reconhecendo os esforços por ele feitos para a evitar.

Talvez por já estar morto (nunca reconheceu o tribunal e morreu na prisão em condições suspeitas), Milosevic pôde finalmente ser reabilitado da fama de “Carniceiro dos Balcãs”, pondo a nu toda a mentirosa propaganda dos grandes midia ocidentais que distorceram grosseiramente a imagem do um espírito patriótico e conciliador (como se pode apreciar nos registros filmados das reuniões do Conselho de Estado da Federação Iugoslava que a BBC mostrou em documentário), sem terem agora uma única palavra pública de desculpa ou arrependimento.

E enquanto, na Europa, os “bons” passavam a maus, e os “maus” passavam a bons, sem que ninguém fosse penalizado pelas trágicas consequências das suas ações, os jihadistas ligados à Al-Qaeda (Al-Nusra), que ocupavam Alepo, na Síria, foram cercados pelo exército governamental com o apoio da aviação russa, pelo que passaram a fazer parte dos “bons”.

Para os midia ocidentais – agora surdos aos gritos de «Allahu-akbar» mas bastante mais sensíveis aos horrores da guerra, que quase esquecem quando as bombas são do “Ocidente” –, os membros da Al Nusra, cercados em Alepo, deixaram de ser “os sanguinários inimigos do Ocidente e da nossa maneira de viver” para, de forma miraculosa, renascerem como vítimas de bombardeamentos desumanos, trasvestidos em simples “rebeldes”, despidos de qualquer fundamentalismo e a transbordarem de bons sentimentos.

Para aumentar a baralhação dos mais crédulos espíritos, o presidente Obama, prêmio Nobel da Paz e denodado perseguidor de Assange e Snowden, por estes terem denunciado práticas ilegais de espionagem dos cidadãos por parte do governo norte-americano, resolveu vetar uma lei do Congresso que permitia aos familiares das vítimas do atentado às Torres Gêmeas levarem a tribunal a Arábia Saudita por cumplicidade com os terroristas do atentado de 11 de setembro de 2001. O veto presidencial foi anulado de forma inédita pelo Congresso mas, para o presidente dos EUA, que se mostra mais papista que o papa, a mera possibilidade de condenar judicialmente patrocinadores sauditas do abominável atentado de Nova Iorque levanta problemas por “poder criar problemas diplomáticos aos EUA”.

Afinal onde estão os good guys e os bad guys? Que é feito da raiva vingativa do “nine-eleven” que serviu de pretexto para limitar direitos aos cidadãos americanos e bombardear países árabes com regimes laicos sem qualquer ligação à Al-Qaeda?

Talvez Bush, Blair e Cameron estejam agora a voar, sobre cadáveres e refugiados, a caminho do reino saudita ou dos emirados do petróleo, para mais uma conferência paga sobre “Democratização e paz no Oriente Médio” ou qualquer treta do gênero. Ou se encontrem com Obama e Hollande, no regresso do funeral de Shimon Peres, outro celebrado “pacifista” cheio de guerras e massacres, que Bruno Kreisky, antigo chanceler social-democrata austríaco e também judeu, duramente criticava pela política racista de Israel.

De resto, segundo o insuspeito José Cutileiro (Expresso de 4-10-16), também Ytzhak Rabin, companheiro de partido de Peres e obreiro das negociações de paz de Oslo (depois assassinado pela direita), dizia “não acreditar em nada que ele dissesse”.

Que podemos esperar dos valores desta “Europa” e deste “Ocidente”?

* Médico ortopedista. Participou do movimento estudantil de 1969 e integrou a direção da Associação Acadêmica de Coimbra no período 1970-71. Após ter sido preso e torturado pela Pide, em Caxias, foi julgado no Tribunal Plenário do Porto em 1972. Autor de livros científicos e de ficção, recebeu o Prêmio Fialho de Almeida da Sociedade Portuguesa de Escritores e Artistas Médicos (SOPEAM), em 2007

Fonte: AbrilAbril